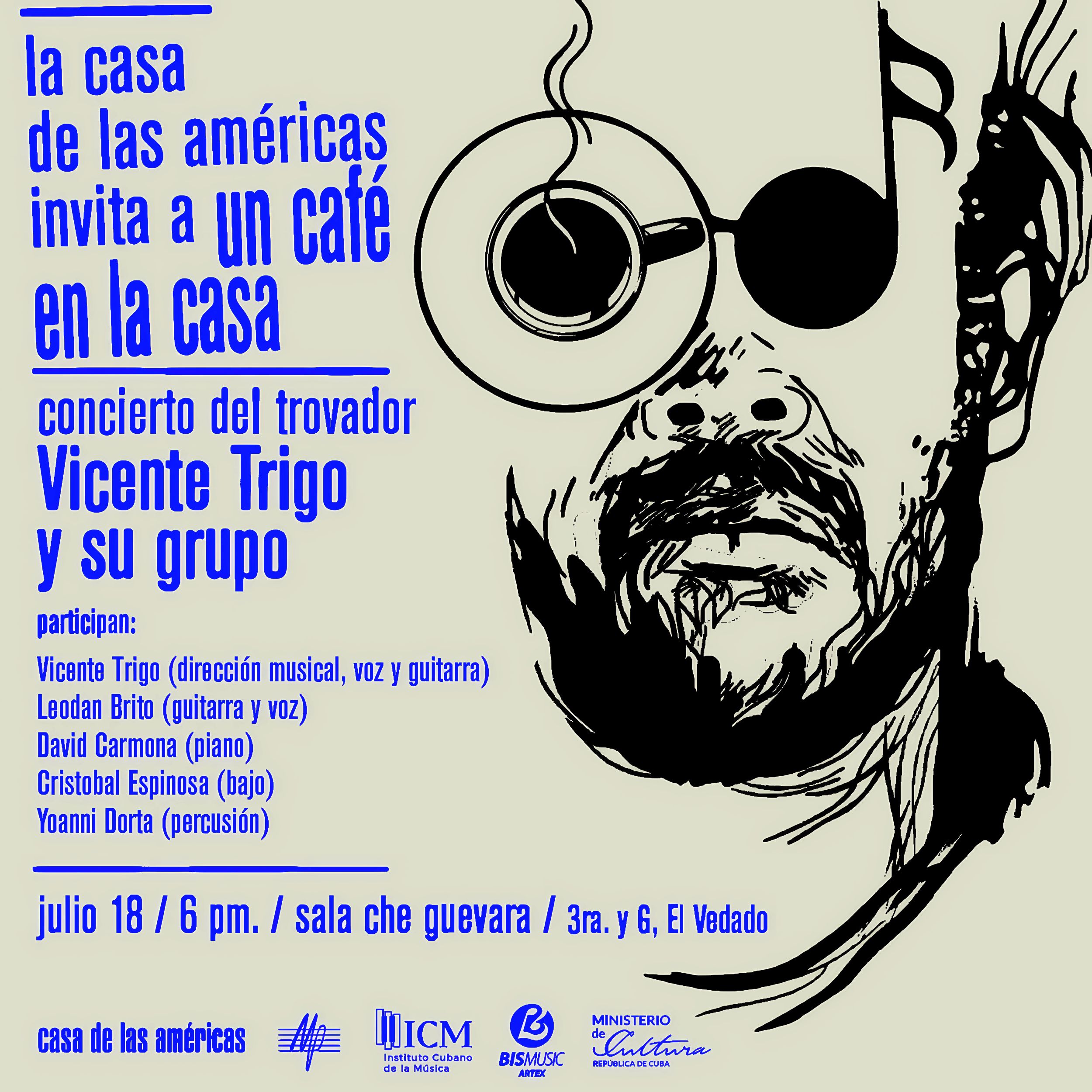

Die Leidensfähigkeit kubanischer Künstler

Vicente Trigo in der Casa de las Americas

Von Uli Fausten

Wenn irgendetwas in Kuba subventioniert

wird bis zum Gehtnichtmehr,

dann ist es die Kultur. Bei vielen

– nicht bei allen – Konzerthallen

gilt: „freier Eintritt“, so auch in der

legendären Casa de las Américas.

Allein, falls man im Hochsommer,

zum Beispiel Freitag, den 18. Juli,

dort einem Auftritt beiwohnen

will, sollte man sich das nochmal

gut überlegen. In Zeiten der Energieknappheit

wird die recht große

„Sala Che Guevara“ durch zwei (in

Ziffern: 2) Wandventilatoren belüftet.

Ich bin ohne nennenswerte

Schäden über jenen Abend gekommen,

weil ich zirka 1 ½ Meter unter

einem von ihnen saß. Der Protagonist

dieser Veranstaltung, Vicente

Alejandro Trigo, Bandleader

der Gruppe „DCoraSon“, hatte das

Glück leider nicht. In den sich häufenden

Pausen zwischen den Stücken

zerfloss er schier vor unseren

Augen. Wir litten mit ihm, umso

mehr, als das Konzert eigentlich

klasse war ...

Der familiäre Einfluss auf das,

was er heute macht, kam von seiner

Mutter wie auch von seiner Großmutter.

Die beiden waren übereingekommen,

den Minderjährigen

im Alter von 14 erstmalig mit Liedern

von Silvio Rodríguez und Pablo

Milanés bekannt zu machen und

somit seine Erziehung zum Lieben

guter Musik zu betreiben – ein Begriff,

den näher zu definieren ich

mich schlichtweg weigere. Im Alter

von 17 Jahren begann er, seine eigenen

Stücke zu schreiben. Ein Jahr

später zeigte er sie zum ersten Mal

vor – dem Tres-Spieler, Komponisten

und Arrangeur Ibrán Rivero

Pío, der von dem Neuling auf der

Szene so angetan war, dass er eine

Weile mit ihm zusammenarbeitete.

Die beiden bildeten ein Duo, das

sich auf Gitarre und Tres begleitete.

Die Musik – sehr kubanisch,

die Songtexte reich an Metaphern.

Nach einer Zeit der Trennung fanden

sie sich dann aber wieder –

und zwar in der in Kuba nun wirklich

bekannten Formation „Aceituna

sin Hueso“ (auf Deutsch: Olive

ohne Kern). Die unverwechselbare

Band der kreativen Frontfrau Miriela

Moreno war, wie Vicente kürzlich

als Gast in der von Rey Montalvo

und Martha Campos moderierten

Sendung „Entre Manos“ sagte,

seine erste Erfahrung mit jener

„anderen Dynamik, die das Singen

und Spielen vor Publikum“ darstellt.

Das Projekt „DcoraSon“ setzt

sich dann auch überwiegend aus Ex-

Mitgliedern von „Aceituna sin Hueso“

zusammen. Alle fünf teilen neben

der Liebe zur Nueva Trova eine

Affinität zur traditionellen Musik

und zum Son. Ich habe nie so ganz

verstanden, was das Genre „Son“

eigentlich ausmacht. Wenn „Pupy

y Los que son Son“ den Son spielen

(oder besser gesagt spielten, denn

Pupy weilt ja nun leider nicht mehr

unter uns), wo sind dann die Gemeinsamkeiten

mit Vicente Trigo?

Ein weiterer – ebenso unbefriedigender

– Versuch der Standortbestimmung

besteht in der Aussage,

„DCoraSon“ bewege sich zwischen

zwei solchen Extremen, wie

es Silvio Rodríguez und Miguel Matamóros

darstellen. Immerhin wird

eingestanden, wie weit diese beiden

auseinander sind. Silvio und das

Trio Matamóros – das ist zur Verortung

eines Cantautors ungefähr

ebenso hilfreich, als würde jemand

sagen, dieser oder jener Interpret

befinde sich musikalisch irgendwo

zwischen Howard Carpendale und

ACDC.

Vielleicht ist die Suche nach der

passenden Schublade eine besonders

ausgeprägte kubanische Manie.

Als gehöre es zum Glücklichsein,

zu wissen, wovon man spricht.

Dem habe ich mich nie anschließen

können. Auch nicht als Kulturjournalist.

Meine schönsten Konzerte

waren häufig solche, die Irritation

bei mir auslösten, weil ich sie

spontan keiner Kategorie zuordnen

konnte oder weil sie sich Kategorien

gegenüber sperrten, die zu erleben

ich erwartet hatte. Das Konzert in

der „Casa“ begann genau so. Komplex,

unerwartet, nicht zum Mitsingen.

Und ich lehnte mich in meinem

gut bewehten Stuhl zurück und

durfte einmal mehr denken: „Das

wird spannend“.

Manche meinen auch, Elemente

von Rumba und Changüi bei „DCoraSon“

zu erkennen. Und tatsächlich

gab es ein Changüi-Stück im

Konzert – wie generell lateinamerikanische

Genres, was sicher zutrifft.

Auch Country sollen sie spielen

(Blödsinn!). Pop? Anklänge von

Pop sind bei „Buena Fe“ jedenfalls

viel stärker ausgeprägt. Balladeskes?

Das findet sich schon in ihrem

Repertoire. Eine Referenz, die auffallend

fehlte, war die, dass nicht

Weniges auch an anspruchsvollen

angelsächsischen Folk erinnerte.

Das liegt auch daran, wie Instrumente

zum Einsatz gebracht werden.

Neben Vicente Trigo selber

(Gitarre und Stimme) gibt es mit

Leodan Brito einen zweiten singenden

Gitarristen und der spielt E-Gitarre.

Darunter darf man sich jetzt

keine harten Riffs und schwindelerregenden

Läufe vorstellen. Leodan

spielt seine elektrische Gitarre

fast so, als wäre es eine akustische

– ohne jede Effekthascherei.

Der Vollständigkeit halber seien die

drei übrigen erwähnt: David Carmona

(Keyboard), Cristobal Espinoza

(Bass) und Yoanni Dorta (Percussion).

Diese famose Gruppe, die wahrlich

eine größere Zuhörerschaft

verdient gehabt hätte, spielte zunächst

an eher kleinen Orten, wie

dem Centro Cultural Fresa y Chocolate

gegenüber dem Kino Chaplin,

in der Casona de Línea, der Location

mit den meisten Mücken in

ganz Havanna, und in „Los jardines

del Teatro Mella“. Eine Adresse, die,

seit das Theater selbst geschlossen

wurde (endgültig oder wegen Renovierungsarbeiten,

für die das Geld

fehlt, wer weiß es?), etwas auf den

Hund gekommen ist. Inzwischen

nimmt ihre Fernsehpräsenz zu,

z. B. in 23 y M, Lucas, Hola Habana.

Vicente selbst äußerte sich in einem

Interview zur Entwicklung

von „DCoraSon“ mit den folgenden

Worten:“Ich träumte immer

davon, eine Band zu haben, mit der

ich das würde machen können, was

ich heute mache. Aber ich hätte nie

gedacht, dass das so schnell gehen

würde. Das erste, worum es ging,

war, ein Repertoire zu schaffen,

dessen Themen – Texte und Musik

– von uns selber sind. Wir machen

auch unsere eigenen Aufnahmen

dank eines semiprofessionellen

Audio-Computers und unserer

Kondensator-Mikrophone.“

Der Auftritt am 18. Juli in der

Casa de las Américas lief unter dem

Titel „Un café en la Casa“ in Anspielung

auf ihr Album „El café de los

felices“ – 2024 Sieger des Cubadisco-

Awards in der Kategorie „Zeitgenössisches

Lied“.

Um nochmal auf das leidige Thema

vom Anfang zurückzukommen:

Es wäre vielleicht angezeigt gewesen,

auf die wesentlich kleinere Sala

Manuel Galech im Erdgeschoss auszuweichen,

die man mit geringerem

Aufwand hätte klimatisieren können.

Und die hundert Leute Zuhörer,

die wir waren, hätten da wohl

reingepasst. Aber womöglich wollte

man nicht nur ein bisschen sparen,

sondern ganz viel. Natürlich macht

die Sala Che Guevara letztlich auch

mehr her, aber das an dem bewussten

Abend war, genau betrachtet,

unzumutbar. Zumindest für die

Künstler.

Das Konzert war umständehalber

eines der kürzesten, die ich je

erlebt habe. Gerade mal eine Stunde.

Und obwohl es eine durchaus intensive

Stunde war, mit positivem

Dialog zwischen Band und Publikum,

gab es keine Zugabe. Bemerkenswert

(und über die Maßen ungewöhnlich)

war, dass es auch niemanden

gab, der eine forderte. Hier

verstand man sich ohne Worte.